艺术评论者在艺术生态中扮演着“桥梁”与“催化剂”的关键角色——他们不仅是艺术作品的解读人,更是艺术观念的推动者、公众审美的引导者,以及艺术进步的重要助力。虽然艺术创作源于艺术家,但艺术评论者通过批判性思考、价值建构与公共对话,深刻影响着艺术的发展方向。

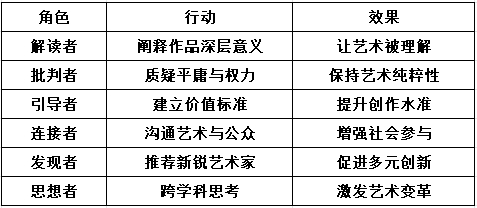

以下是艺术评论者如何推动艺术进步的几个核心方式:

一、提供深度解读,赋予作品意义

艺术作品往往具有多义性和开放性,评论者的解读能帮助观众理解其背后的文化、历史、哲学或情感内涵。

举例:当杜尚的《泉》(小便池)首次展出时,多数人视其为荒诞。正是通过评论家如安德烈·布勒东、克莱门特·格林伯格等人的阐释,才确立了它作为“观念艺术”里程碑的地位。

作用:将“看不懂”的作品转化为“可讨论”的文化现象,拓展艺术的边界。

✅ 推动点:让先锋艺术被理解,为实验性创作争取生存空间。

二、建立艺术价值标准,引导创作方向

艺术评论者通过持续的批评与评价,参与构建艺术的“价值体系”——什么是有意义的创作?什么是重复与平庸?

他们通过展览评论、期刊文章、奖项推荐等方式,影响画廊、美术馆、收藏家的选择。

健康的批评能激励艺术家突破自我,避免陷入市场迎合或风格固化。

✅ 推动点:形成“批评—反馈—再创作”的良性循环,提升整体创作质量。

三、挑战主流,捍卫艺术的批判性

艺术的进步常始于对现状的质疑。评论者有责任指出艺术中的陈词滥调、权力依附或商业异化。

比如批评“天价艺术品”背后的资本操控;

或质疑某些“政治正确”但缺乏深度的创作潮流。

✅ 推动点:保持艺术的独立性与批判精神,防止艺术沦为装饰或宣传工具。

四、连接艺术与社会,拓展公共性

艺术不应只存在于白盒子展厅。评论者通过通俗化语言、公共讲座、媒体写作,将艺术带入大众视野。解读作品如何回应社会议题(如性别、环境、身份、科技);

引导公众讨论“艺术与我们有何关系”。

✅ 推动点:让艺术成为社会对话的一部分,增强其现实关怀与人文价值。

五、发现新锐力量,扶持边缘声音

主流艺术圈常忽视女性、少数族裔、非中心地区或非学院背景的艺术家。评论者可以通过关注“被忽视的创作”,推动多样性。

例如:20世纪后期,女性主义评论家重新发掘了乔治亚·欧姬芙、伊娃·海瑟等女性艺术家的历史地位。

如今,评论者也在关注乡村艺术、残障艺术家、数字原生代创作者等。

✅ 推动点:打破艺术圈的“权力垄断”,促进生态多元与公平。

六、促进跨学科对话,激发创新

当代艺术越来越与科技、哲学、生态、心理学等领域交融。评论者具备跨学科视野,能帮助艺术家跳出“美术圈思维”。

比如评论AI艺术时,需理解算法逻辑;

评论生态艺术时,需了解气候科学。

✅ 推动点:推动艺术与前沿思想融合,催生新形式、新语言。

七、记录时代,构建艺术史脉络

评论文字是未来艺术史的重要资料。今天的评论,可能成为明天的史料。评论者通过持续写作,为时代留下“思想脚注”;他们的判断,会影响后人如何理解某一时期的艺术。

✅ 推动点:为艺术进步提供历史坐标与反思基础。

发表评论 取消回复