编者按:《瘗鹤铭》以其极高的艺术价值闻名古今,被誉为“大字之祖”,倍受推崇;而且从古至今,《瘗鹤铭》也是颇具争议的一个话题。本文根据陆宗润先生讲座最后一讲整理而出,对《瘗鹤铭》各种版本以及水前水后本的辨别,还有关于其中2号石真伪之考证做了一个较为详尽介绍,以飨读者。

一、《瘗鹤铭》简介

《瘗鹤铭》是焦山西麓栈道上的摩崖石刻,这是古人为葬鹤而写的一篇碑诔文,“瘗”是埋葬之意,因其字势开张、雄伟俊逸引起人们重视,开始有人模拓流传。《瘗鹤铭》大约在晚唐山石崩裂全碑坠入长江,裂为五段;直至北宋,冬季枯水时,镇江郡守钱子高发现其残石一块,惊为天书,并置于“宝墨亭”,不料仅隔数十年又佚。当时模拓《瘗鹤铭》,必须待到冬季水枯石出,人仰卧在石隙中,仰面向上椎拓,墨洒于面,因而十分困难,得字多少,各不相同。

清康熙五十一年冬,曾任江宁、苏州知府的长沙人陈鹏年退居镇江,乘舟至焦山脚下,寻探《瘗鹤铭》古碑,适逢当年雨雪稀少,江水退落,《瘗鹤铭》残碑断块显露滩头泥沙间,顿使其萌发打捞《瘗鹤铭》碑石之意,数日后,陈鹏年募集壮士,历时3个月,将《瘗鹤铭》断碑残碣打捞上岸,对石刻存字进行清理剔土后,计得字86个,其中全字77个,残字9个,并按前人考证的摩崖石刻行次排列,无字处用空石镶补,在焦山定慧寺伽蓝殿南面建亭加以保护,于康熙五十二年春竣工。从此,千年古碑《瘗鹤铭》摆脱了被江水淹没、泥沙冲击的厄运。但由于出土以后人们摆脱了仰卧拓《瘗鹤铭》的困难,这种便利也导致了碑的大量椎拓从而使铭文迅速损坏。然后不断的剜凿修正使文字变形,以至于《瘗鹤铭》的书法艺术价值大大降低。

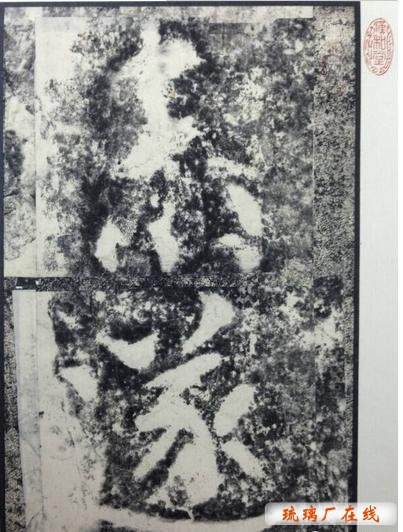

《瘗鹤铭》石刻自左向右竖写,一反古碑刻自右向左的常例,1000多年来一直受到历代书法家的推崇和追慕。宋代黄庭坚说:“《瘗鹤铭》大字之祖也。”明代王世祯说:“此铭古朴奇峭,雄伟飞扬,固书家之雄。”上世纪五十年代郭沫若观赏《瘗鹤铭》后兴奋地说道:“从字体上看,既有真书的形,又保留了楷书的基本笔法,反映了隶书向真书过渡的痕迹。”

《瘗鹤铭》问世以后,由于石碎字残,补佚考证历代不乏,拓刻文本种类很多。水前本是在清康熙五十二年前传世的拓本,以后则为出水后拓本。而真正的水前拓本,已属凤毛麟角,拓得字数过少,且不清楚的字也多,因为椎拓时在江滩上,十分困难。除此而外,还有摩崖别刻本,明以前是全文拓本,明以后即为59字半截本。现在保存国内许多博物馆和流散在世上的《瘗鹤铭》拓本,有数十种之多,真伪难辨。

在镇江焦山定慧寺的有关《瘗鹤铭》碑拓珍品中,“陈鹏年从水中舁出原石铭图”由5块遗石组成,共73字,不全9字,其无字处,以空石补之;“张弨考订瘗鹤铭图”共102字,不全3字;“汪士鋐原室定位行题图”由6块遗石组成。同时,还发现《瘗鹤铭》别字刻本6本,即“壮观亭遗址别刻本”、“程康庄重刻玉烟堂本”、“钱升重刻顾宸家藏本”、“陈鹏年重刻本”、“林企忠重摩本”和“小字摩本”,以及前人考定的一些《瘗鹤铭》铭文诸本。这些碑拓本,文字上多有出入。

《瘗鹤铭》全文:

鹤寿不知其纪,壬辰岁得于华亭,甲午岁化于朱方。天其未遂,吾翔寥耶?奚夺余仙鹤之遽也。

裹以玄黄之巾,藏之兹山之下,故立石旌事,篆铭不朽。词曰:相此胎禽,仙家之真。山阴降,华表留名。真唯仿佛,事亦微冥。西竹法理,宰耳岁辰。鸣语化解,浮丘去莘。左取曹国,右割荆门。后荡洪流,前固重局。我欲无言,尔也何明?爰集真侣,瘗尔作铭。宜直示之,惟将进宁。

丹阳仙尉,江阴真宰立石。

二、《瘗鹤铭》的变迁及从见存字区分拓本版本

自《瘗鹤铭》铭石于康熙五十二年(1713)上岸不久,著名金石学家徐用锡,在其所藏《曹仲经》手拓持赠本后题跋曰:“吾友嘉兴曹仲经,最为翰墨中好事,游于镇江陈守,乘江水冬涸自至崩石处在崖下有仰而拓者,墨汁洒面上,分赠此本,完字尚有神采,近为沧州先生移置岸上,构亭覆之,贪估俗僧复苦字划剌浅加以剜凿,沧州贻余者便视此不逮远矣。”此跋收入徐氏《圭美堂集》,据跋文所言,在陈鹏年从挽石上岸到谢世的八年里,文字的保存状态已经不如出水前了。

后来又到乾隆三十七年(1772),著名金石家谢蕴山已经“颇感其失真”;乾隆四十二年(1777),著名金石学家黄易亦云:“碑为后人剜刻非一,直谓之碑毁可矣”。对铭石的剜凿使文字肥大,石面凸处被凿平,凹面被填补,更是铭石迅速毁坏的主要原因。乾隆四十一年(1776)周幔亭所作《焦山记》曰:“鹤铭凹凸难凑处,一味以油石灰补之,字划浅漫处,匠石时时开洗之。……闻官署每搨毕即付搨者,填描三五日始赴官交纳。其描填者乃醉僧,僧醒时兴味索然,醉后兴发乃把帚描字,殆百描而千态出焉,绝无雷同,粗细任意,增减随时,直谓之鬼画符可耳”。

可见从出水到乾隆四十一年,这六十余年间,铭石文字已与出水前大相径庭了。于是从乾嘉时期的金石家,开始对铭石从江中挽出前后的拓本版本深入研究。以康熙五十二年(1713)铭石出水为界,前者称为“水前本”,后者称为“水后本”。翁氏曾在《瘗鹤铭考补·见存字》中说藏有“一百有八字”本;实际上其中混有崖上宋人摹刻的文字。由此可见乾嘉金石学家已经对水前、水后本文字的区别开始混淆了。

《瘗鹤铭》为摩崖刻石,石面高低凹凸不平,字口参差不齐。所见诸多拓本,难有一致者,特别是出水后,更因铭石不断被剜凿,字形不断被改变,更变得难见真貌。醉僧的“鬼画符”更加让人感到《瘗鹤铭》的扑朔迷离。直至今日,金石学家们对水前、水后拓本的界分尚无准确定论。

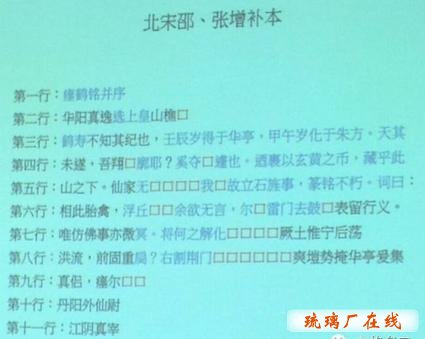

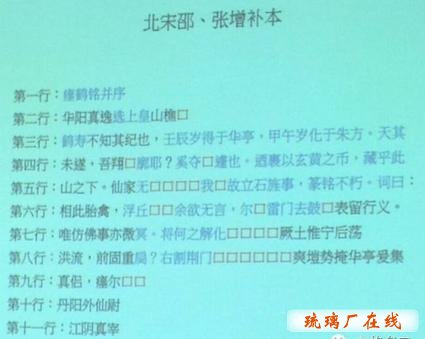

《 瘗鹤铭》坠江以前的完本铭文尚未发现。北宋庆历八年(1048)丹阳郡守钱彦字子高寻得铭石一块,筑“宝墨亭”并搁置其中。随着残石的不断发现,宋人在崖上重新做了摹刻,后称《壮观亭别刻本》,后被明人凿灭下半故亦无全文版流传。至清初《瘗鹤铭》残存四周的四块铭石而独缺中腹之石,所以明清文人对中腹文字的增补很大程度上是考证加猜测,也不排除有其借题发挥之意。现存相对可信的文本是北宋邵亢与张子厚的《补完本》。两个《补完本》文字基本相同,很可能被钱子高发现的中腹之石成了他们整理《瘗鹤铭》全文时承上启下的桥梁。后来宝墨亭之中腹残石下落不明。

欧阳修在集石录中说:“好事者伺水落时,模而传之,往往只得其数字。云‘鹤寿不知其纪’而已”。黄庭坚得到六十字已是很了不得了。存文与存字是有区别的,所以邵、张二人的《补完本》中的字,应该是结合了宋人摩崖的内容。而两人《补完本》中没有的字,在清初被另一位研究家张弨发现了。

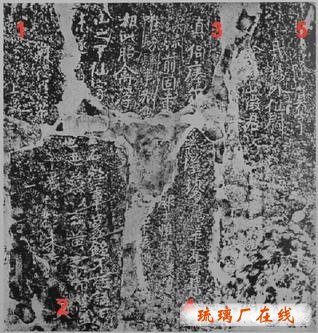

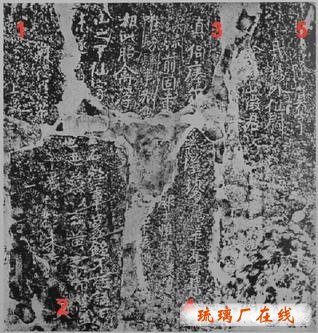

张弨于康熙六年(1667)十月十八日,携仆去焦山实地椎拓《瘗鹤铭》后撰《瘗鹤铭辨》。当时主仆二人置墨水洒面不顾。“周旋于石隙者,已三日矣手足不宁上下如猿懈状,衣履皆穿始各得四纸……详其文字皆历历可观,所少者无几”。日后张弨将拓本“粘置壁间宛转揣摩累日累夜,象其形式累其文理,而得其中仆石之上的‘厥土爽垲势掩岳君’八字”。张弨的研究弄清了《瘗鹤铭》出水前的存字数,并且绘图注字存于后世。由图可见江中铭石共四块:侧立石(下文简称1号石)八字、仰卧石(下文简称3号石)三十字、仆卧石(下文简称4号、5号石)三十一字,合计六十九字,加上不完整的“岳”、“侣”二字,共七十一字。图左下一石(后简称2号石)三十四字,张弨误认为乃宋人补刻,故没算进其中。按张氏所图铭石出水前为四石五组文字,全字半字合计共一百零五字(2号石考证请见第三部分)。

《瘗鹤铭》残石编号

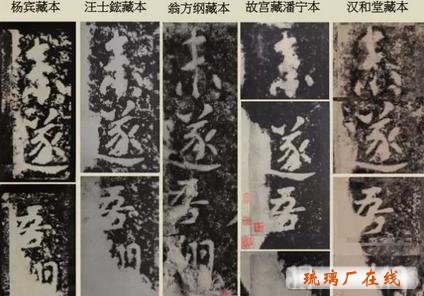

通过十二个版本的排列比较,我们就3、4、5号石之水前、水后本文字存泐变化归纳如下:3号石:1、“未”字水前本、旧拓本总体相同;鹤州本、上图本字形瘦长较为特殊;2、“遂”字水前本损走字旁之左侧,末横笔存,出水后末横笔存一半;3、“吾”字水前本左侧稍损,出水后“吾”字上办仅存右折笔;4、“翔”字水前本及旧拓本左半“羊”部存右点可见,稍旧拓本“羊”部右点泐;5、“相”字水前本及旧拓本右半是“日”字,稍旧本剜成“目”;6、“禽”字水前本、旧拓本“人”字头未剜成“入”字;稍旧拓本“人”部捺笔出头像“入”字,字体僵硬;7、“重”字水前本、旧拓本末笔损连石花,稍旧拓本末笔补全;8、“尔”字右点水前本不存,仅见三井文库本有描出。水后本中竖损半,稍旧拓本剜出。

4号石:1、“华”字水前本仅损右上约三分之一;旧拓本“华”字损泐,仅可见末二横笔及竖笔末端;稍旧本剜成与水前本相似,但文字肥大无精神;2、“表”字水前本仅损坐下“亻”部,文字楷书中带行书意;旧拓本“表”字中竖终端,左下角“亻”部损,滞后漫漶难辨;稍旧拓本重新剜出行书意韵全无;3、“留”字水前精拓本“田”字左竖笔完整可见,旧拓本左半字损泐,稍旧拓本又重新剜出;4、“形”字唯水前淡墨精拓本可见字形;5、“厥”字水前本左上角稍损,旧拓本左上角“厂”及左上点损泐,稍旧拓本又重新剜全二点及二点下一横;5、“掩”字水前本“扌”部竖笔中断,“大”部左半损,“电”部损及左下角。水后初拓本全字左半损泐。旧拓本即剜出全字。

5号石:1、“岳”字水前及水后初拓本可见上半部“狱”的笔画,稍旧拓本存下半“山”部。“杨宾本”山字上见“丘”字者为描出的字形。“山”上是否有“丘”字,不能作为水前本之校勘的指标;2、“丹”字首笔下端横断,中横右侧连石花。稍旧拓本,首笔下端及中横右侧被剜出;3、“江”字水前本“工”部上横损泐,水后初拓本未剜出,稍旧拓本剜全;4、“阴”字水前淡墨精拓本右上捺笔可见,水后旧拓本损泐,稍旧拓本剜出。

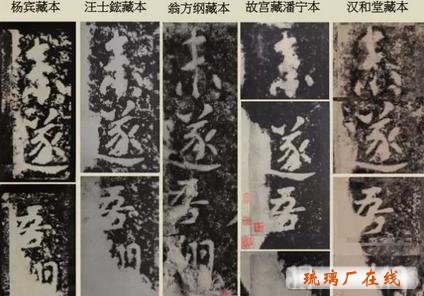

不同版本“岳”字比较,第一个上半部已具“丘”形,第二个为徐用锡跋水前本

其中水前本世存已注录真水前本仅仅数本,一本为《潘宁旧藏本》(故宫本),一本为《何子贞藏本》(国图本),第三本为《苏州顾氏藏本》(藏处不明)以及第四本《倪寿川旧藏五十多字本》(陆宗润藏);水后初拓本中,《孔固亭旧藏本》上没有发现文字被剜出的痕迹,其中除了如“掩”、“吾”、“尔”等字在打捞工程中因磨损而略有变化外,其他处与水前本相比,文字仍较为精神,字周石花与水前本相差无几,具备水后初拓本的特征;旧拓本指水后初拓本损泐的文字被逐渐剜出,并且从《端方旧藏本》到《吴侃叔旧藏本》再到《俞复旧藏本》文字剜出之处逐渐增多,拓本上往往出现成片经纬分明的布纹,文字笔画僵硬,形神倶无;到最后《梁启超藏本》应为在砖上重新剜刻,并一组一组椎拓而成,对于其历史价值以及书法艺术的研究已较无太大价值。

清拓《瘗鹤铭》 梁启超跋

三、关于《瘗鹤铭》2号石“甲午岁朱方”一石是否为重刻的辨别

《瘗鹤铭》在江中有四石,打捞上岸之后仰石裂开分为下端的“厥土惟宁”(铭文)4号石以及“江阴真宰”(题名)5号石,遂变为五石。然从清康熙年开始,在序文之下的“甲午岁朱方”2号石被误认为宋人补刻而非南朝原刻之石;之后金石学家翁方纲在《瘗鹤铭考补》中作了非重刻之辨;而晚清著名金石学家端方、李葆恂则认为除2号石以外其他三石均为宋人补刻。这之间的孰是孰非争论了数百年,要解开此疑团,需要从2号石铭文到底是单独刻于石上,还是附刻于仆石之背,以及其铭文内容与其他铭石的关系这两个方面着手考察。

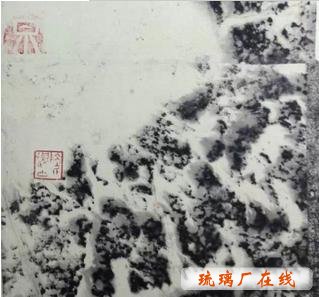

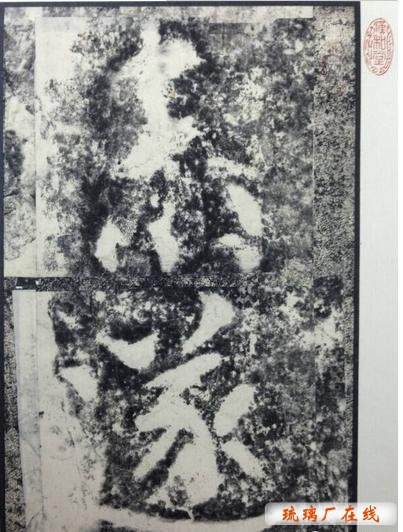

徐用锡跋《瘗鹤铭》水前本 “真”“宰”二字 陆宗润藏

所以由上面可以得出,2号石应是枕于5号石“宰”字背上,往4号石方向斜连,而之间的距离也与2号石对角线长度大致相仿。所以翁氏所说2号石为4号石背面补刻是不合适的。《瘗鹤铭》有许多版本铭石图,除了张氏原版以外,许多版本都漏刻4号石“厥”上之“吕”字,以至注解“全形侣宰”文意不明,便就删去此四字。如杨宾藏七十八字本跋文中,注明是抄录张弨之图,但却漏写“吕”字和“全形侣宰”的注解。

2号石在4号石第二行“吕”字和5号石末行“宰”字的背上斜连的解读的正确性,也能从左下2号石旁的注解上得到佐证:“此宋人补刻三行三十四字即在仆石之背上”,张弨只说补刻的文字在仆石之背,并为说补刻于仆石之背,很可能是误解了张弨注解2号石为独立铭文残石的缘故,所以翁氏所说2号石补刻于4号石之背,出水后一分为三,就显得勉强了。

关于《瘗鹤铭》出水前存右四石的记载还有一个可靠的旁证。在朱彝尊撰《曝书亭集》卷五十中,《张处士瘗鹤铭辨》后跋:“淮阴张力臣……籍落叶而仰读<瘗鹤铭>词,聚四石绘作图。”这是<瘗鹤铭辨>作跋文中的内容旁证了江中有四石。而且朱彝尊与张力臣之间,曾有相当的交游,在题<焦山剔铭图为王副使煐作>中题有:“天发神谶石断而为三,<瘗鹤铭>裂而为四,又失其腹……审视要非唐后勒,昔年曾与张弨论。”之句就是一个明证。因为朱氏本人并未到过焦山,因此江中四石的记载应是与张弨谈论时得知。

而在论证了2号石是独立铭石之后,也就说明了2号石有了原石原刻的可能性,虽然2号石的文字刻画深度,字迹的肥瘦的确与其他三石有别,但无论张弨、汪士鋐认为宋人补刻,亦或是翁方纲、端方认为其为南朝真刻无疑,陆宗润先生认为产生这些观点的原因主要就是2号石与其他几石之间的石面文字差异。所以下文再对2号石石面形态及文字变化的原因,从人为及自然两个方面来证明,2号石铭文非宋人重刻。

1、水流因素

铭石沉江千余年,受江水砂石的冲击、洗刷,久而久之,再硬的山石也会磨损。2号石文字朝上卧在仆石之背,受到水流泥沙的冲击自然比仆石大的多,所以石面磨损,文字变浅是不可避免的。从1号石原文二十八字张弨仅拓八字可得出,铭石文字的朝向及所处位置的差异,造成了文字保存质量上的差异是完全可能的。

2、江中剔铭

除了位置与水流的作用之外,还有好事者下江剜凿石面剔清文字,更是造成铭石之间差异的更直接原因。从宋代发现江中铭石后,究竟有多少好事者下江剔铭,尚无明确的具体记载。唯清初王煐下江剔铭之事,借“西江道士”绘<江中剔铭图>而流传。《曝书亭集·焦山剔铭图为王副使煐作》中记有:“芦台王君信好事,躬自荷锸犊于裈,剜苔剔藓竟深入……”,王煐下江剔铭的具体记录尚未发现,也仅在《瘗鹤铭考补》中提到一句而已,但是从朱彝尊卒于康熙四十八年可以得出,王煐剔铭是在铭石出水之前。

2号石被剔铭,实际上是被凿平了石面上凸出的棱角,使整个石面处于相对平整,凸出凿平了,文字笔画的刻划深度也相对变浅,本来上宽下窄的笔画也相对变瘦,文字细瘦字口的锋芒也变迷漫了。剔铭对2号石的变形起了决定性的作用,因此我们还可以从没有真伪争议的3号石左侧得到佐证。

3号石左侧的三分之一处,也有被凿平石花的痕迹。“未遂吾翔”四字周围石花字口与2号石相似,我们从明拓汪士鋐本和水后初拓孔固亭本上,都可发现着一些文字两侧的石面平整,石花细小,拓本墨色相对偏黑的情况。通过对照图我们可以发现,在明朝开始《瘗鹤铭》已经被剔铭了。但后来剔铭者发现事与愿违了,才手下留情,所以3号石要比2号石幸运一些。从3号石左侧的石花与2号石相似,而右侧的石花却与4、5号石相似的事实,旁证了2号石文字细瘦、字口弥漫、石花细平的根本原因。乃是被人剔铭导致变形而并非重刻。且从文字角度分析,2号石上的“旌事篆铭”的“事”和“篆”字下半的“豕”,与3号石的“事亦微”的“事”和“家”字下半的“豕”作比较,可以看出系出自同一人之手。2号石与3号石非但书法相同,连行气也与其他四石铭文相符。

综上所述,可以相信《瘗鹤铭》左宋代仿刻二号石右拓本,只是在于自然和人为的原因改变了铭石与文字的外形,使其误被认为是宋人补刻。所以在肯定2号石非重刻的同事,也不能否定其他几石的真实性。故《瘗鹤铭》五石俱真无疑。

(本文中有些观点参考陆宗润先生《瘗鹤铭校补》与《也辨<瘗鹤铭>“甲午岁朱方”石非重刻》两篇文章,此两篇文章曾发表于2007年《历史文物》杂志。此文由方格名家忞庐整理,如有转载,请标明出处!)